Emil Betzler

Hauptmenü

- Home

- Lebenslauf

- Ausstellungen

- Literatur

- Galerie

- TV-Beitrag

- Über E.B.

- Kontakt

Von S. Wichert

Emil Betzler – Zeitlos

Aus der Einführungsrede anlässlich einer Vernissage von Dr. Susanne Wichert-

Die Werke von Emil Betzler sind Zeugnis eines leidenschaftlichen Künstlerlebens, das sich vom Beginn des vergangenen Jahrhunderts bis ins Jahr 1974 und einem gesegneten Alter von 82 Jahren vollzieht. (Dr. Susanne Wichert-

Die Beschäftigung mit der Biographie Emil Betzlers eröffnet die Perspektive auf einen Menschen, dessen Werk eine wertvolle Betrachtung einer Künstlerpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts bietet. Die schicksalhaften Ereignisse in seinem Leben teilt er mit zahlreichen Zeitgenossen, den sogenannten „Künstlern der verschollenen Generation".

Dabei handelt es sich um die zwischen 1890 und 1910 geborenen Künstler, die als Jugendliche die Hölle des Ersten Weltkrieges kennenlernten, in den zwanziger Jahren erste beachtliche Erfolge und Anerkennung erzielten und dann, während des „Dritten Reiches", als die „junge Generation der Entarteten" verfemt wurden, zusammen mit den nur wenige Jahre älteren, aber schon berühmten Expressionisten. Sie konnten ihr bis dahin geschaffenes Werk durch Malverbot und Verfolgung meist nicht fortsetzen.

Ein Neuanfang nach Kriegsende war für viele extrem schwierig.

Bei der Betrachtung der Biographie Betzlers wird deutlich, welche negativen Auswirkungen er als Künstler ertragen musste, durch die mehrfachen gewaltsamen Unterbrechungen seiner Laufbahn in den politischen Katastrophen dieser Zeit.

Emil Betzler wurde 1892 in Kamen/Westfalen geboren. Der Einfluss seines Vaters bewirkte, dass er zusätzlich zu seinem Wunsch, Maler zu werden, eine seiner künstlerischen Orientierung entsprechende Berufsausbildung als Kunstlehrer machte.

Während seines Studiums an der Kunstakademie in Düsseldorf bekam er bereits vor dem 1. Weltkrieg die Wirkungen eines revolutionären Neuanfangs in der Kunst zu spüren.

Das Kriegserlebnis war für die menschliche und künstlerische Reifung des jungen Malers von großer Bedeutung. Schwer verwundet kehrte er 1916 zurück.

In Jahr 1917 trat er seine erste Stelle als Kunstlehrer in Frankfurt am Main an, einer Stadt, der er bis zu seinem Tode verbunden blieb.

1918 schloss er sich dem Frankfurter Künstlerbund an und setzte sich mit den Künstlern des Expressionismus auseinander, die kurz nach Beginn des Jahrhunderts mit ausdrucksstarken Arbeiten auftraten.

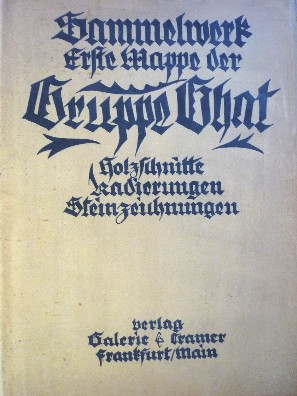

Bis 1933 hat Emil Betzler – und das ist eines der typischen deutschen Künstlerschicksale – einen sicher gegründeten künstlerischen Erfolg zu verzeichnen. Er ist auf zahlreichen Ausstellungen vertreten, was man anhand von Ausstellungskatalogen und den teilweise euphorischen Kritiken im Feuilleton gut nachvollziehen kann.

Im gleichen Jahr, 1933, gerät Betzler unter Anklage. Seine Kunst wird als artfremdes, bolschewistisches Kulturgut verurteilt und ihm wird der Kontakt mit jüdischen Familien vorgeworfen. Seine Ämter als Fachberater an Höheren Schulen wurden ihm entzogen. Er kann nur noch unter großer Vorsicht malen.

Betzler erlebte sein Zeitalter als absolute Desillusion. Wäre er aber jemals einem totalen Fatalismus verfallen, warum hätte er dann noch malen sollen? Er, dem Kunst Mittel der Erkenntnis und kein bloßes Spiel bedeutete? Kunst war für ihn eine Form des Schutzes gegen Resignation, ein Kraftquell der Selbstbehauptung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Emil Betzler, inzwischen 54 Jahre alt, zu den gefragten Künstlern ohne Nazi-

Zusätzlich zwang ihn das Phänomen der sich immer stärker durchsetzenden abstrakten Malerei, sich über die fundamentalen Unterschiede zu seinem Kunstempfinden bewusst zu werden. Hatte er nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder voller Optimismus zu malen begonnen, was sich auch an den anfangs immer noch recht regelmäßigen Ausstellungsbeteiligungen zeigt, so macht sich spätestens nach 1953 ein Rückzug bemerkbar.

Betzler trat mit seinen Arbeiten für ein Jahrzehnt nicht mehr an die Öffentlichkeit. Dennoch malte er weiter, aus einem tiefen, unstillbaren Bedürfnis heraus. Dieser, nunmehr freiwillige Rückzug war gekoppelt mit dem intensiven Ausbau seiner Tätigkeit als Kunstpädagoge.

Die Entscheidung Betzlers, sich stärker für die Kunstpädagogik einzusetzen, entstand sicherlich auch unter dem Eindruck, hier einen größeren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, vor allem für die Jungen. Seine Vorstellung, dass künstlerische Bildung einen positiven Einfluss auf das Miteinander der Menschen hat, spornte ihn angesichts der Kriegskatastrophen an, diese Einsichten zu vermitteln. Als Kunstpädagoge erzielte Emil Betzler beachtliche Erfolge."

Die Abneigung, seine Arbeiten weiter auf Ausstellungen zu präsentieren, hatte laut Dr. Susanne Wichert-

„Schon in den letzten Arbeiten vor dem Zweiten. Weltkrieg zeigt sich ein deutlich kubistischer Einfluss durch das Auflösen der Formen und durch das graphische Netz, das sich wie ein Vorhang über die Bilder legt.

Betzler dienen die Mittel des durchrhythmisierten Bildes als geeignetes Medium, das Bildobjekt aus jeder noch vorhandenen Zufälligkeit herauszuführen und zu entmaterialisieren. Die Bildgegenstände werden enträumlicht, verlieren ihr plastisches Volumen und gleiten in unmittelbare Bildnähe hinüber. Eine geistige Welt voller allgemeinmenschlicher und archetypischer Bilder wird möglich. Ähnliche Wege sind auch Künstler wie Marc, Campendonc und Chagall gegangen.

Vieles an seiner Farb-

Letztlich geht es ihm um den Menschen, den Menschen, der in einem Netz von Formen und Farben vergittert ist, teils dadurch gefangen – manchmal gefesselt. Mensch und Gitterwerk sind wie ein Dialog, sie gehören zusammen.

Dabei weisen seine Bilder die zwei typischen Merkmale des Expressionismus aus: die metaphysischen und die formalen, die bei ihm in besonderer Weise verwoben sind.

Er selbst hat sich dazu geäußert: „Im Gang der Jahre kam ich wie von selbst dazu, in meinen Arbeiten expressiv steigernde Liniensysteme einzubauen, gleichsam Gitternetze hineinzuspannen. Sie helfen gliedern, steigern. Sie werden zu einer Einheit mit allem Kompositionellen. Sie fügen sich zusammen, streben auseinander, nehmen die Farben zwischen sich auf und lassen oft Verfremdendes entstehen. Das will ich! Denn die Welt des Bildes ist eine Welt für sich, außerhalb aller sichtbaren Wirklichkeit."